Cette vaste région de culture bouddhiste, avec ses hauts paysages secs et désolés, constitue une extension du Tibet, tant d’un point de vue géographique que culturel.

La Vie durant l’hiver au Ladakh :

L’hiver, l’atmosphère, le paysage et le froid incitent à vivre suivant un rythme beaucoup plus lent. La majeure partie des tâches est dédiée au bétail : il faut sortir les bêtes au soleil, nettoyer les étables, faire sécher les excréments contre la pierre pour en faire du combustible, amener boire le bétail à la rivière, distribuer le fourrage, traire, etc.

Pour les parents, la journée commence au lever du jour. La mère fait du feu, prépare la première soupe d’orge. Le père va préparer les rations de fourrage tout en priant, tandis que les enfants restent au chaud sous la couverture familiale.

Dès les grands froids, tout le monde dort dans une même pièce d’hiver, souvent au rez-de- chaussée car elle est enfouie dans la maison et entourée de toutes parts par les étables. Parfois cette pièce n’a aucune fenêtre mais seulement une petite ouverture au plafond permettant l’aération et l’entrée d’un peu de lumière. La pièce d’hiver reste assez obscure et enfumée, on y accède en passant à tâtons par les étables et il est fréquent de devoir franchir 5 à 6 portes pour y arriver. Les portes sont nombreuses, très basses et étroites pour se protéger du froid extérieur, ainsi dans cette pièce, chauffée par les étables et le poêle à cuisine, la température peut atteindre de +3°C à +10°C, lorsqu’il fait jusqu’à -30°C dehors. Quand le soleil est au zénith et le froid moins intense, la famille sort se réchauffer. Assise contre le mur exposé au Sud, elle passe là tranquillement les deux premières heures de l’après-midi. Les pierres reflètent la chaleur du soleil et il peut faire +5°C contre ce mur, alors que de l’autre côté, à l’ombre, il fait -20°C.

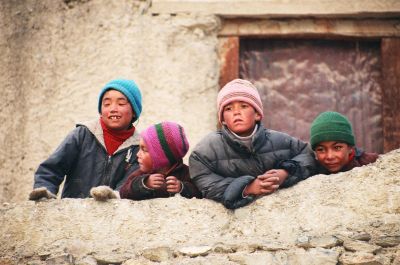

Chacun s’occupe suivant ses inspirations : hommes et femmes cousent, filent, lavent, boivent du Tchang (la bière d’orge), discutent paisiblement ou prient, tandis que les enfants jouent entre eux, taquinent les bêtes, apprennent à lire ou à prier. Instants privilégiés, rares moments de réelle détente, harmonie faite de tranquillité, de chaleur humaine et de gestes mille fois répétés avec la grâce des mains agiles ; la famille connaît ici des moments de bonheur qui apparaissent comme une symbiose parfaite entre l’homme et la nature.

Dès la fin de l’après-midi, il faut à nouveau nourrir les bêtes, les abreuver, les rentrer avant le froid intense du crépuscule. Le soir, la mère prépare le repas tandis que l’homme prie. La nourriture est à base de farine d’orge principalement, de farine de pois ou de blé, que l’on cuisine sous forme de pâte ou de galettes. Chaque moment de la journée est accompagné de thé, avec beaucoup de beurre salé pour aider à lutter contre le froid. Le lait, de dzo ou de chèvre, est précieux, car le bétail n’en fournit qu’une maigre quantité, qui est partagée entre les plus jeunes enfants.

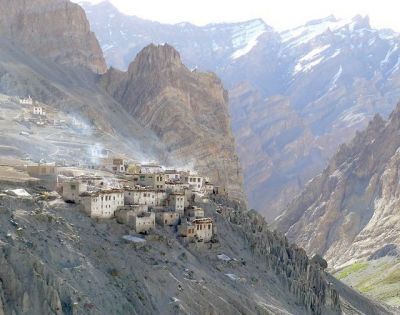

Société ladakhie

La culture ladakhie traditionnelle est caractérisée par une grande sérénité. Les Ladakhis opposent à la rudesse, aux difficultés de la vie quotidienne, un courage et une ténacité, une bonne humeur qui d’emblée les rendent sympathiques. Les Ladakhis sont en majorité des sédentaires. Paysans et artisans, ils vivent dans les oasis, le long des torrents qui descendent des glaciers et irriguent leurs champs d’orge, de luzerne et de blé. Ils construisent des maisons de brique de boue crue, martèlent des bols de métal, filent et tissent des robes de laine. S’ils ont délaissé la vie pastorale à temps plein, ils restent des nomades dans l’âme, et n’hésitent pas à parcourir des distances considérables pour assister aux fêtes données dans les monastères ou pour commercer pendant quelques mois par an.

Les nomades ou champas, bergers et caravaniers, parcourent les steppes des hauts plateaux à la recherche de pâturages pour leurs troupeaux (yaks, moutons et chèvres) ou pour commercer. Ils sont les seuls habitants du Rupshu. Ces errants du Ladakh ne possèdent rien ou presque rien, hormis leurs troupeaux et tirent le plus clair de leur revenu de la laine. Dans les basses vallées, ils vont chercher des céréales, des étoffes, des épices ou encore du sucre. En échange, ils apportent le sel qu’ils ramassent au bord des lacs salés, mais aussi le beurre, et surtout la laine de leurs bêtes. Le duvet récolté entre les longs poils de chèvre, appelé pashmina, est descendu jusque dans la vallée du Cachemire, où il est admirablement tissé et vendu très cher en Occident. Les habitants de ces hautes terres n’ont pas la vie facile : le travail est dur et intense pendant les quatre mois d’été et l’hiver est rude et long.

Comme l’ensemble des sociétés tibétaines, la société ladakhie est quadripartite, c’est-à-dire composée de quatre strates sociales :

- strate royale

- strate aristocratique

- strate des « gens ordinaires », l’essentiel de la population, composée d’agriculteurs, éleveurs, artisans et spécialistes religieux...

- strate des forgerons et des musiciens

Ces strates pratiquent l’endogamie (le fait de se marier au sein de sa strate) et de nombreux interdits concernent la strate la plus basse dans la hiérarchie, relatifs à la nourriture, aux relations sexuelles ou au lieu de résidence. La polyandrie (mariage d’une femme avec plusieurs frères), méthode traditionnelle de mariage dans tout le monde tibétain, de façon à ne pas diviser les terres familiales, est de moins en moins pratiquée. Concernant la communauté monastique, le critère de hiérarchie n’est pas fondé sur l’hérédité, c’est-à-dire selon le système des strates sociales, mais sur le « mérite ». Les moines dépendent des monastères au sein desquels ils ont reçu leur éducation religieuse, pris leurs vœux et été ordonnés. Malgré la prééminence du moine sur le plan religieux, il n’est pas le seul spécialiste à exercer : les villages ladakhis comptent parmi la population laïque des astrologues, des médecins guérisseurs (Amchi) et des médiums.

Festivités hivernales au Ladakh :

L’hiver les réunions entre voisins sont très fréquentes, surtout avant et après le Losar : le nouvel an tibétain. Le Losar est célébré au Ladakh et au Zanskar deux mois plus tôt qu’au Tibet. En effet, la légende veut qu’un roi Ladakhi, contraint de partir en guerre et craignant ne pas être rentré à temps pour le Losar, préféra avancer les festivités de deux mois. Dès le jour de l’an, les soirées arrosées de Tchang commencent et ne finiront qu'à l’épuisement des réserves de grain. Voisins et amis s’invitent pour boire, prier, discuter et ce regain de vie permet d’oublier les rigueurs de l’hiver. La fête traditionnelle du Losar n’est pas une fête religieuse, elle est haute en couleur mais avant tout un moment de ferveur populaire, un peu à l’image du nouvel an occidental qui d’ailleurs lui fait suite directement cette année 2011.

L’hiver concentre aussi la période des festivals monastiques : Perché rive gauche de l’Indus le monastère de Matho, prépare pendant de longs mois avec soin son festival qui a lieu chaque début d’année. A cette occasion deux déités prennent possession de deux moines entrant dans une impressionnante transe.

Calendrier des fêtes:

- Losar (nouvel an Tibétain) : célébré en février ou mars

- Hemis Tsechu: en juin ou juillet pour l’anniversaire du grand maître bouddhiste Guru Padmasambhava

- Saga Dawa: en mai ou juin pour marquer la naissance, l’illumination et le décès de Bouddha.

- Ladakh festival: en septembre pour célébrer la richesse culturelle et traditionnelle du Ladakh.

- Physang Tserup: en juillet, festival religieux et culturel.

- Ladakh Polo Festival: en juillet, festival de polo et danses folkloriques.